( The Dark Knight, EUA, 2008 )

Direção de Cristopher Nolan, com Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaall

- O que fizeram em Burma para prender o ladrão escondido na floresta?

- Nós queimamos a floresta.

O bem e o mal são metades que se completam. Uma não vive sem a outra e, mais do que isso, uma é responsável pelo surgimento da outra. O mal faz com que homens usem máscaras para provocar o medo nos criminosos. O homem da máscara faz com que surjam psicóticos deformados para viver em função dele. O confronto dos dois põe em dúvida se o mal não é inerente a todos, precisando apenas ser provocado para despertar. É em torno dessa idéia instigante que se desenvolve a trama de "Batman - O Cavaleiro das Trevas", possivelmente o melhor, mais adulto e mais inteligente filme de heróis que o cinema já apresentou.

É talvez o filme com mais locações diárias de todas as adaptações de Batman, e que usa, desta vez, uma cidade real, e não uma criação em estúdio para simbolizar Gotham City. Um dos méritos da continuação de Batman Begins, filme que reiniciou e remodelou a saga do homem-morcego no cinema, é a consistência do roteiro do diretor Cristopher Nolan, seu irmão Jonathan Nolan e de David S. Goyer. O trio coloca Batman em uma cidade que aprendeu a amá-lo e a odiá-lo, mas que é dependente dele. Bruce Wayne/Batman vê no promotor Harvey Dent um possível "herói com rosto" para a cidade que o faça largar a máscara e o uniforme, mas o surgimento de um personagem doentio e inexplicado, o Coringa, pode colocar uma pá de cal nos sonhos do herói e, de quebra, plantar várias dúvidas na sua cabeça.

"Você morre como herói, ou então vive o tempo suficiente para se tornar o vilão"

O trio de roteiristas segue a diretriz do filme anterior de inserir realidade em uma estória que soaria absurda na vida real, mas torna-se perfeitamente palpável. E talvez o maior mérito seja o de respeitar a todos seus personagens, e dar essa consistência a todos: Alfred ( Michael Caine ), Gordon ( Gary Oldman, fantástico ator ) , Lucius ( Morgan Freeman ) e até Rachel ( agora com Maggiue Gyllenhaal no lugar da insossa Katie Holmes ) são mais do que meros coadjuvantes de luxo. São peças importantes contando uma estória onde o herói é o coadjuvante, mas no bom sentido: o centro da discussão não são as ações de Batman limpando a cidade do crime, mas de até quando será necessário que Bruce Wayne coloque a máscara quando, muitas vezes, ele é um reflexo melhorado dos vilões que persegue.

É nesse ponto que se justifica a importância de escolher grandes atores para personificar os peões dessa trajetória, o psicótico Coringa ( Heath Ledger ) e o promotor Harvey Dent (Aaron Eckhart ), duas faces de uma mesma moeda que ganham vida em duas brilhantes atuações, principalmente a de Ledger: o ator, falecido pouco depois das filmagens, estaria colhendo merecidamente os louros de sua personificação do Coringa, que é brilhante. Ele dá vida à idéia central de que o mal não vive sem o bem, e um provoca o outro. A partir do momento em que um homem coloca uma máscara para limpar a cidade, de qualquer maneira, ele acaba iniciando uma cadeia de acontecimentos. É o que explica o próprio Coringa ao Batman. "Você mudou as coisas, nada vai voltar a ser como era." sentencia o vilão. O Coringa de Heath Ledger assemelha-se ao personagem dos quadrinhos da novela "Asilo Arkham": é fruto ( e causador ) do caos, sem razões óbvias, que façam sentido. É um pária, um reflexo sombrio do que ele julga ser a natureza de todo ser humano, mesmo dos heróis. Seu único objetivo é mostrar que um pouco de caos é tudo que é necessário para fazer aflorar o lado mais deprimente da natureza humana. "Sou um mero veículo do caos" explica ele a um deformado Harvey Dent, deixando claro querer que Batman prove que, no fundo, eles são iguais.

"Eu não quero matar você. Você é divertido. Acho que eu e você estamos destinados a fazer isso para sempre."

A Câmera que acompanha o Coringa, em várias ocasiões, é trêmula, nervosa, um reflexo do estado de espírito do vilão. O filme, à medida que passa o tempo, também tende a se tornar mais escuro, sombrio, como o interior dos personagens. Nesse tratamento, a trilha sonora de James Newton Howard e Hans Zimmer alterna constantes batidas com momentos em que torna-se quase psicótica em seus ruídos. São elementos separados que, juntos, formam o todo admirável da visão de Cristopher Nolan. Batman não é um filme de heróis: é quase um drama policial onde seus personagens, não claramente definidos em sua natureza, usam uniformes e maquiagens. Onde o público não sabe ao certo até onde termina o lado bom e começa a natureza maléfica. Onde todos têm, de certa forma, pecados a confessar ( a discussão ética entre Lucius e Batman sobre o monitoramente dos cidadãos de Gotham mostra que mesmo o herói tem dilemas éticos mal resolvidos ).

"O que não te mata, te torna mais... estranho"

O que torna "O Cavaleiro das Trevas" um filme mais amplo é a maturidade no tratamento dos personagens como seres humanos e não meros rabiscos de lápis no papel - e a meia hora final amplia esse escopo. Não são poucas as frases que logo vão se tornar figurinha fácil na mitologia de Batman no cinema - a maioria delas na boca do Coringa e de Dent. De certa forma, Nolan comprova que a grande força do universo do herói está justamente nos reflexos sombrios dele, os vilões que surgem derivados da sua existência. Sem eles, Batman seria apenas um playboy brincando de artes marciais e atraindo seguidores ( pequena lembrança da graphic novell de Frank Miller, no começo do filme ). É o que prova a cadeia de eventos no final que põe uma pá de cal sobre as mazelas, disfarçando mas não resolvendo os problema.

O grande apelo do arauto do bem (!?) está no reflexo negro que ele enxerga no espelho.

( The Emperor of the North, EUA, 1973 )

Direção de Robert Aldrich, com Lee Marvin, Ernest Borgnine, Keith Carradine

"Você nunca será Imperador do Norte. Você tem disposição, mas não tem coração, e eles caminham juntos. Você tem combustível, mas não tem sentimento, e ninguém pode ensinar isso a você. "

"Você nunca será Imperador do Norte. Você tem disposição, mas não tem coração, e eles caminham juntos. Você tem combustível, mas não tem sentimento, e ninguém pode ensinar isso a você. "

As duas horas de "O Imperador do Norte" são preenchidas com um sentimento de miserabilidade, de incapacidade de crescimento, de falta de perspectivas. Somente assim para homens tornarem tão importante uma disputa de poder enraizada em um desafio movido à orgulho e dinheiro. Claro, há o aspecto mais importante: toda a ação se desenrola durante a violenta crise que assolou os Estados Unidos depois da quebra da bolsa em 1929, mas os protagonistas - e os coadjuvantes - desse drama travestido de aventura constróem um universo particular, e elegem suas conquistas nesse pequeno mundo de importância restrita como maiores do que realmente são. "O Imperador do Norte", mesmo esculpido como uma aventura tradicional, tem muito a falar em seus frames, em suas interpretações, em seus conflitos movidos a olhares raivosos e sutilezas, porque quem dirige é um certo Robert Aldrich.

A trama se restringe a um pequeno universo, as ferrovias americanas em 1933, e constrói um microcosmo dentro desse meio habitado por pessoas miseráveis buscando sobreviver à crise. Versa sobre vagabundos sem casa ou trabalho que usam os trens para andarem de um lado a outro do país... menos no trem número 19, onde Shack ( Ernest Borgnine ) pune com violência aqueles que ousam viajar clandestinos. É o desafio perfeito para "Número 1" ( Lee Marvin ), apelido dado ao vagabundo de Ernest Borgnine, espécie de herói informal da classe, dono de feitos incríveis e de fama peculiar. Número 1 desafia Shack: escreve em letras garrafais, por onde passa, que viajará até Portland de carona no Trem 19. Motiva apostas em dinheiro, mas acima de tudo mexe com os brios do violento Shack. O restante do filme divide-se entre a disputa pessoal entre Shack e Nº 1 e a relação deste último com Cigaret ( Keith Carradine ), um aspirante a vagabundo que segue seus passos, aprende com suas manhas e aspira tornar-se, ele próprio, o "Imperador do Norte" do mundo miserável habitado por aqueles vagabundos.

Aldrich reduz o mundo a essa disputa particular, não sai do seu microcosmo, não mostra o outro lado da moeda. Tudo gira em torno dessa ambiente e de sua pobreza, literal e de espírito. Para aqueles personagens, no entanto, as conquistas que eles buscam ali são importantes. Reafirmam, por breves instantes, suas condições de homens, de pessoas com capacidade de ser algo, mesmo que apenas importe a eles - e não importa mais nada senão essa busca por realização pessoal patética ou por comida. Há, de forma gritante, o apelo social da estória dirigida por Aldrich, uma certa tensão movida pela diferença não de classes, mas de posições ditadas pelas circunstâncias, não por berço. É por isso que Nº 1 não respeita Shack: para o vagabundo, o guarda do trem não é diferente dele. Apenas teve mais sorte na hora certa. É uma espécie de figura enjeitada pela classe, um pária tão odiado quanto a sociedade em crise onde eles tentam sobreviver.

O grande mérito de Aldrich está em não tentar criar um discurso em cima da situação, em romantizar ou idealizar a classe - algo que até já foi feito com louvor, por exemplo, em "As Vinhas da Ira". Aldrich não lembra o espectador a cada diálogo ou frame de que aqueles personagens são atingidos pela tragédia, mas coloca-os como indivíduos que aprenderam e aceitaram a realidade em que vivem. Isso faz com que entremos nesse mundo de forma natural - até por não sermos apresentados a outras realidades senão aquela ao longo de duas horas. Não é um filme visualmente brilhante ou inovador em sua narrativa, mas é uma obra madura, travestida por momentos até noonsense de humor ( há uma sutil lembrança dos keystone cops dos filmes de Chaplin, também vilões de uma sociedade marginalizada, em uma cena com um diálogo hilariante entre o policial e Nº 1, depois do roubo de um peru ) e uma interpretação afiada de Lee Marvin, mais conhecido como um brutamontes, mas que demonstra um talento incondicional para trazer à tela um personagem ambíguo, que nunca demonstra suas emoções ou suas motivações, e ainda assim nos cativa. No discurso final, Aldrich ( cineasta acostumado a buscar o ser humano escondido atrás da miséria, em todos os sentidos ) sinaliza como era pequeno o universo habitado por esses personagens e suas conquistas, com o trem afastando-se, diminuindo na tela, a voz que grita ficando cada vez menor, até desaparecer. "Imperador do Norte" não pode ser considerado um mero filme menor do diretor de "A Morte num Beijo" e "Os Doze Condenados": ele tem sua própria grandeza, dentro de seu universo. É provável que o filme ganhe alguns pontos na minha percepção com o passar do tempo, porque ele tem capacidade inata para isso: a de trabalhar com o tempo uma certa memória afetiva de seus personagens e suas motivações.

( Bram Stoker’s Dracula, EUA, 1992 )

Direção de Francis Ford Coppola

Com Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Cary Elwes, Mônica Belucci

“Drácula de Bram Stoker” é um filme atípico na carreira de Coppola, mas o típico filme que apenas um gênio como ele poderia ter feito. Ao adaptar a obra de Bram Stoker, Coppola acabou assumindo para si próprio a autoria de uma obra que acaba adquirindo um status singular, porque, se bebe na fonte do livro, transforma água em vinho. Provavelmente é isto que os puristas que criticam o filme não entenderem muito bem – e a presença de Stoker no título não ajuda a esclarecer isso, convenhamos. O que o livro sugere como metáfora, Coppola absorve ao pé da letra. Faz isso conscientemente, e ao criar essa visão ao pé da letra do que Stoker descreve como comparações, cria uma obra sua. Não seria exagero se o título fosse “Drácula de Coppola”. De um modo ou de outro, é uma obra-prima descartada por muita gente e, de quebra, uma das maiores homenagens que o cinema prestou a si próprio em mais de um século.

“Drácula de Bram Stoker” é um filme atípico na carreira de Coppola, mas o típico filme que apenas um gênio como ele poderia ter feito. Ao adaptar a obra de Bram Stoker, Coppola acabou assumindo para si próprio a autoria de uma obra que acaba adquirindo um status singular, porque, se bebe na fonte do livro, transforma água em vinho. Provavelmente é isto que os puristas que criticam o filme não entenderem muito bem – e a presença de Stoker no título não ajuda a esclarecer isso, convenhamos. O que o livro sugere como metáfora, Coppola absorve ao pé da letra. Faz isso conscientemente, e ao criar essa visão ao pé da letra do que Stoker descreve como comparações, cria uma obra sua. Não seria exagero se o título fosse “Drácula de Coppola”. De um modo ou de outro, é uma obra-prima descartada por muita gente e, de quebra, uma das maiores homenagens que o cinema prestou a si próprio em mais de um século.

A presença de Stoker no título se justifica porque o filme adapta a trajetória dos personagens ao pé da letra, conforme o livro escrito pelo irlandês em 1897. A diferença está no ponto de vista: no livro, Drácula é um ser constantemente citado. Ele paira sobre os demais, a narrativa se concentra nos personagens humanos da trama – ele aparece apenas nos momentos em que contracena com algum dos protagonistas. Coppola subverteu a linha narrativa, se adonou de Vlad Dracul e criou para ele um passado – baseado em parte nos relatos históricos do verdadeiro Vlad Tepes, o Empalador – e uma estória de amor apenas sugerida de leve na obra, e mesmo assim apenas pela ligação existente nas seqüências finais do livro. A obra de Stoker apresenta Drácula como um personagem ambíguo, até a chegada de Van Helsing para apresentá-lo, ao leitor como um vampiro, comprovadamente. O diretor e o roteirista John Hart sabia que não poderiam sequer pensar em manter suspense sobre a natureza do conde, porque não há viva alma que não saiba que o nome Drácula relaciona-se ao vampirismo – por isso, a meu ver, não colam as críticas estúpidas de como Coppola retirou todo o suspense sobre a natureza do personagem presente no livro. Não funcionaria aqui.

O que Coppola adicionou, e esta sim é uma contribuição primorosa, foi um misto de paixão, sangue, sexo, furor, lesbianismo até, sempre usando o sangue como matéria prima e metáfora da essência dos sentimentos humanos: Drácula é um ser atormentado, um homem castigado pelo destino ( por Deus? ) que fez um pacto com o diabo e foi condenado a viver eternamente solitário, à custa da vida alheia. Coppola absorveu toda a essência criada pelo mito popular, e não pelo mito do terror. Usa de um estilo expressionista e apóia-se em antigas técnicas para dar um visual único ao seu filme: justifica, assim, o uso de cenários em vez de locações ao ar livre. Retrocede a técnicas usadas nos primórdios do cinema e abre mão de modernos efeitos especiais ( exemplos são as cenas com as noivas de Drácula com Jonathan ou a seqüência em que Johnathan entra no castela, que foram filmadas ao contrário para criar uma sensação de movimento diferente ). Esse tipo de truque simples, semelhante aos que os pioneiros do cinema usavam, pinta cada frame como se fosse uma homenagem do diretor ao próprio cinema ( que quatro anos depois completaria 100 anos).

Talvez a maior prova de que Coppola faz de “Drácula” sua declaração de amor pessoal à sétima arte esteja na seqüência do encontro de Mina e do Conde: ele acontece em um cinematógrafo, durante o que seria uma das primeiras sessões do aparelho que era a grande novidade no final do século XIX. O cineasta ainda joga no mesmo ambiente peças de teatro de sombras que inspiraram a seqüência inicial, inclusive reproduzindo-a com bonecos. ( a batalha de Vlad contra os turcos otomanos é toda feita usando técnicas de teatros de bonecos e de sombras surgidas na China séculos atrás ).

Percebe-se, contudo, uma certa sensação de pressa em alguns momentos, principalmente nos últimos 40 minutos: o livro está ali, todo ele, mas condensado para abrir espaço à construção do mito romântico trágico do relacionamento de Dracula e Mina. apenas sugerido por Stoker. Keanu Reeves, obviamente, foi uma péssima escolha, e as cenas com Renfield acabam por quebrar o desenvolvimento de núcleos muito mais interessantes e tornam-se cansativas. Mas são pequenos problemas que não abalam o triunfo de uma obra de arte hipnótica, contemplativa em alguns momentos. Coppola cria enquadramentos belíssimos, perfeitos – seja quando eles são simétricos, seja quando eles se tornam completamente assimétricos, denotando a herança de alguns clássicos expressionistas. Flashbacks surgem na tela, completando as cenas, como backgrounds, mesclando-se às imagens. A cada nova revisão, um pequeno detalhe – a torneira que pinga para cima e o rato que anda de cabeça para baixo, por exemplo, homenageiam a tradição expressionista alemã nas seqüências do Castelo de Drácula - como todo o jogo de sombras, com algumas cenas homenageando diretamente obras como "O Gabinete do Dr. Caligari" e o clássico "Nosferatu" de Murnau, principalmente com a sombra de Drácula tendo vida própria nas paredes. Ao longo de todo o filme, a iluminação de velas e o jogo de sombras são elementos importantes para compor o cenário onde se desenvolve uma estória que fala, basicamente, sobre luz e sombra, morte e redenção, embaladas por uma trilha simplesmente fabulosa de Wojciech Kilar ( a trilha do polonês tem vida própria fora do filme, mas com as imagens têm um poder de sugestão fabuloso e impactante ).

Se precisasse recuperar uma cena para exemplificar a beleza aterradora e a poesia da obra de Coppola, deixando de lado cenas mais famosas, me bastaria uma. A seqüência do jantar entre o conde e Mina, em que ela descreve a terra natal de Drácula e a morte de Elizabeth é um primor, graças, muito, à atuação tocante de Oldman, que torna quase palpável o misto de sofrimento e felicidade que o personagem experimenta. Ao fundo, Coppola continua exercitando a riqueza visual das antigas técnicas de cinema, com o som de um baile e apenas a sombra de dançarinos passando pela porta.

E quando ela explica que o que vem à mente são recordações como de um sonho que a conforta, os dois concluem ao mesmo tempo... ela dizendo

- "Quando estou só"

E ele...

-"Quando você está só."

Os olhos de Oldman, então, falam mais do que toda a carreira de muitos atores. É arrebatador, quase palpável, lacinante.

Drácula é uma obra-prima, e talvez o tempo faça mais justiça ao que Coppola criou aqui.

( The Lost Boys - The Tribe )

Direção de P. J. Pesce, com Tad Hilgenbrink, Autumn Reeser, Angus Sutherland, Corey Feldman, Jamison New Lander, Tom Savini, Moneca Delain, Gabrielle Rose, Corey Haim.

Eddie Frogg parece ter ficado mais estúpido com o passar dos anos. Quer dizer, o amalucado caçador de vampiros de "Os Garotos Perdidos"era meio doidão, personagem feito sob medida para Corey Feldman - o estereótipo que marcou o ator em "Gremlins", "Os Goonies", "Conta Comigo"e "Os Garotos Perdidos". Mas pelo menos, no filme que marcou época dirigido por Joel Schumacher, ele, mesmo sendo um garoto, tinha o bom senso de caçar vampiros em seu covil durante o dia. 21 anos com a mesma obsessão por mortos vivos parecem ter feito mal a Frogg. Já eu acho que o maior problema tenha sido bem humano, real, próximo: roteirista(s), produtor(es), gente anencéfala encarregada de dar vida a um dos mais gratuitos caça-níqueis dos últimos anos. A prova da gratuidade é que "Os Garotos Perdidos 2 - A Tribo"nem passou pelos cinemas: saiu direto em vídeo nos Estados Unidos. Poupou-se de um vexame.

O primeiro filme, de 1987, é um pequeno cult dos anos 80. Tinha no seu elenco Feldman, Corey Haim, Jason Patrick, Kiefer Sutherland, Diane Wiest. Seu maior mérito estava no ritmo constante do roteiro de Jeffrey Boam, que mesmo lidando com o insólito do vampirismo respeitava o espectador assumindo-se como uma fábula. Aliás, o filme náo centrava sua estória no vampirismo, no terror que sempre acompanha a menção do termo. Longe disso: basta lembrar a frase que vendia o filme: ""Dormir de dia. Festa a noite inteira. Nunca crescer. Nunca morrer. É um barato ser vampiro." Mesclando rebeldia, bons jovens atores, rock, ritmo, efeitos visuais e personagens que lembravam a todo instante do caricatural da estória toda - justamente os -, irmãos Frogg _ "Os Garotos Perdidos"era um barato, e não se levava a sério.

Eis que chegamos a uma continuação descartável 21 anos depois que, essa sim, se leva a sério. Tenta fazer uso de elementos comuns - a gangue de jovens "rebeldes", irmãos protagonizando uma luta contra o tempo para abandonarem a maldição, e Eddie Frogg ajudando-os. A diferença é que, agora, falta o frescor juvenil inconseqüente de 1987. Schumacher - que cometeu, sim, bons filmes ao longo dos últimos 20 anos, alternado com várias bombas - não precisou criar um banho de sangue,porque tinha a atenção da platéia sem apelação. PJ Pesce ( Um Drink no Inferno 3 ) só sabe apelar. Não tem criatividade, e quando tenta beber na fonte do original, mostra que não entendeu m... nenhuma do filme de Schumacher. Como falta a ele talento e referências, enche a tela de sangue e truques baratos. Confunde sexo com sensualidade, e na falta do carisma de um Kiefer Sutherland, se contenta com o meio-irmão sem talento, Angus Sutherland. Na falta de Jeffrey Boam, se refugia nas idéias de um certo Hans Rodionoff. Deu no que deu: falta de sentido em algumas cenas, total ausência de percepção no espírito do primeiro filme - recriar elementos da estória em uma cidade litorânea não é o bastante, Mr. Pesce e Rodionoff - e um retorno constrangedor de Feldman - ele não é bom ator, mas esbanja carisma em um papel extremamente sub-aproveitado. O decepcionante clímax final só reforça a sensação de que alguém queria ver o filme pronto logo para lucrar algo nas prateleiras de locadoras – quanto à estória, não me cobrem por isso: é o menos importante,apenas uma desculpa para uma tentativa esfarrapada de lucrar com uma marca de sucesso e nostálgica para muita gente. O lado positivo é que em tempos modernos há a opção de recorrer ao bom e velho DVD para lembrar do lado bom dessa estória, criado há 21 anos atrás.

PS: É deprimente ver Corey Haim aparecendo para pagar as contas durante os créditos finais, mas, por incrível que pareça, é a única cena que poderia fazer algum sentido em toda a pequena estória de “Os Garotos Perdidos”ao longo de todo esse tempo, e que, não me perguntem porque, não foi aproveitada – sem mencionar a sequência inicial, totalmente gratuita e sem sentido ( mas alguém pensou ter feito algo genial e inteligente, na ponta de Tom Savini )

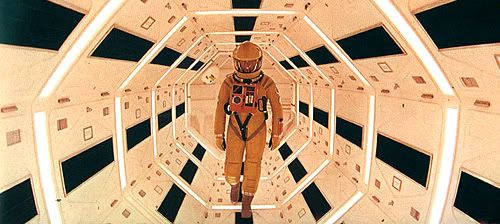

( 2001, A Space Odyssey, EUA, 1968 )

Direção de Stanley Kubrick, com Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Douglas Rain ( a voz de HAL 9000 )

Da alvorada ao infinito

“My god, it’s full of stars”

Stanley Kubrick não podia ser rotulado como humilde. Nunca foi, ou não teria procurado Arthur Clarke, em uma tarde de 1964, com a pretensão de levar às telas um conto sobre a relação entre o universo e o homem. No choque entre duas mentes, talvez à frente de seu tempo, o que sobrou foi uma obra que mesmo datada em seu título tornou-se atemporal. Mais do que isso: “2001 – Uma Odisséia no Espaço”coloca-se em uma categoria diferente. Não se trata somente de um filme. Complementa-se pela obra literária e justifica-se pelas idéias que provoca, e não pelo que explica. Para a consagrada crítica Pauline Kael, “...a linha da narrativa de Kubrick é, talvez, a mais redundantemente gloriosa de todos os tempos.” Não é exagero, porque essa narrativa versa sobre o imponderável da raça humana frente ao universo que ele não conhece ( e nunca vai conhecer, na verdade ). É preciso petulância e confiança para se dispor a falar com propriedade sobre o assunto. Kubrick falou, mostrou e justificou, porque era petulante e tinha coragem.

Os astronautas de Kubrick pisaram na Lua antes dos astronautas da NASA, mas não é exagero afirmar que um fato complementa outro. Toda a tecnologia utilizada para criar a mais realista reprodução da vida no espaço – antes que houvesse sequer exemplos práticos – surgiu da colaboração da própria NASA na produção. Vêem daí a maior parte dos US$ 10 milhões gastos na produção. Eles rapidamente se converteram em US$ 190 milhões, mas esses números não expressam a importância dessa colaboração. A reprodução de futuro de Kubrick é tão perfeita hoje - com CGIs e realidade virtual - como era em 1968. E se hoje a ficção é um veículo para dialogar sobre as possibilidades – e os temores – de nosso futuro, muito deve-se à “2001”, porque antes de 1968, a ficção era um gênero discriminado, infantil e que versava sobre nossas possibilidades mais como um exercício de desejos e menos como uma análise série das nossas possibilidades. Cada frame, cada ângulo de câmera, cada fala em um filme de Stanley Kubrick têm algum propósito. Nunca são acidentais. Quando decidiu compor sua sinfonia sobre o homem e o universo, claramente dividida em quatro atos ( A Aurora do Homem, O Ano 2001, Missão: Júpiter e Além do Infinito ), Kubrick sabia que não poderia fornecer respostas completas, mas poderia deixar perguntas no ar. E esse era, justamente, o maior objetivo de ambos, diretor e escritor. Usando como base “A Sentinela”, escrito em 1951 por Clarke, eles conceberam um conto que pudesse abrigar as raízes da evolução do homem como ser superior, o momento em que alcança o que acharia ser o ápice e, finalmente, a forma como ele percebe sua insignificância frente ao universo.

O primeiro movimento da “sinfonia” composta por Kubrick retrocede há milhões de anos atrás, e acompanha como o homem começa a se diferenciar dos demais animais quando passa a usar o raciocínio lógico e a fazer uso de ferramentas, o seu grande diferencial evolutivo. Observando (provocando...) tudo, um monólito negro cravado na terra próximo a uma tribo de homens pré-históricos. ( e a cena em que essa descoberta se concretiza coloca, em um contra-plongée, o homem – macaco – em um plano superior, até encerrar a cena no mais célebre corte da história do cinema, evoluindo a ferramenta do primário osso à moderna nave espacial ).

A rigor, esse primeiro movimento é complementado pelo último, enquanto os dois movimentos do meio da história encarregam-se de fornecer os elementos que justificam as afirmativas expressas no início e no final do filme. Em 2001, um misterioso monólito é encontrado na Lua (uma sentinela cujo contato com o homem alerta uma inteligência superior de que, ao alcançar o terreno lunar, o homem tornou-se apto a vôos mais altos). Meses mais tarde, uma expedição enviada a Júpiter para descobrir as origens desse mistério acaba em tragédia quando o supercomputador HAL 9000 aparentemente enlouquece, sabotando a missão e tentando matar todos os astronautas, até ser desligado pelo único remanescente da tripulação.

“2001” é a obra de um artista tão seguro de si que se permitiu o luxo de não abrir nenhuma brecha em sua linha narrativa com o intuito de conquistar o público. Kubrick não fez “2001” para o grande público, e aparentemente não estava preocupado com isso. Obra e filme, se nasceram juntas a partir de um mesmo processo criativo, explicitam o fato de pertencerem a pais diferentes. Clarke deu à sua obra um sentido visionário, quase profético. Já Kubrick fez de “2001” um exercício visual muito particular. Meticuloso. Enigmático. Crítico. E silencioso ( menos de 2/3 do filme contém algum diálogo ).

Sutilmente, Kubrick expõe a insignificância do homem através da sua relação com o novo ambiente, o espaço. Ao atravessar as fronteiras de seu pequeno planeta, o homem perde o controle das suas ferramentas ( a caneta que voa na gravidade zero ), regride até tornar-se quase um bebê, que precisa aprender a andar de novo ( lentamente, e com ajuda de botas especiais ) e precisa ajuda até para respirar (a respiração pesada dentro do capacete, várias vezes amplificada em mais de um momento do filme reforça essa dependência e essa dificuldade). O uso das cores também tem seu sutil significado: o vermelho representa o perigo, a ameaça – presente nos avisos das telas e no frio e insensível olho eletrônico de Hal – enquanto o azul do planeta representa a esperança, o futuro ( maximizado na cena final ). E tão importante quanto o jogo visual, a trilha sonora de temas clássicos complementa a narrativa, denotando evolução e ritmo em uma valsa de Strauss ou a pompa e a circunstância em uma peça sinfônica do mesmo compositor ( Also Sprach Zarathustra ).

A tecnologia, um dos dois grandes alvos do “discurso” de Kubrick – o outro é a já dita relação entre o homem e o universo - é ao mesmo tempo a grande conquista e a grande vilã. E a ironia suprema é verificar que, de todos os personagens, é a máquina o único ser a esboçar algum tipo de emoção, a fugir da lógica fria dos números e o pensamento racional. Não é à toa que, no momento em que começa a “morrer”, HAL começa a cantar “Daisy” como se fosse uma criança, contrapondo aos personagens humanos que não demonstram uma só emoção durante o filme, seja nas cenas de perigo ou de tensão. O quase romantismo presente no último ato que vem logo depois, e sua visão poética dessa relação entre homem e universo, até contrasta com a frieza racional do segundo e terceiro atos, mas é perfeitamente justificável porque Kubrick e Clarke também querem dizer que, apesar de pequeno, o homem tem, sim, importância.

O ano que data o filme tornou-se passado, o homem não vive em estações orbitais, não tem tecnologia para fazer vôos tripulados à Júpiter. Mesmo assim – e considerando que muito do que é visto já tornou-se realidade - 2001 não envelheceu. O que sobrevive, mais do que título ou previsões, é seu conceito, e ele não vai deixar de fazer sentido jamais, porque não se propõe a fornecer respostas. “2001” foi feito para gerar perguntas, e tem gerado novas a cada revisão.

PS: A estória já foi tão divulgada que, praticamente, tornou-se uma verdade. Mas se não dá para convencer o mundo, pelo menos entre nós fica estabelecido: HAL não é um anagrama para IBM, como o próprio Clarke revelou mais de uma vez. Se apenas uma vez for suficiente, fiquem com o comentário do próprio escritor presente nos extras excelentes da edição especial lançada este ano no Brasil. Ou, se preferirem, fiquem com a afirmação que ele fez a David Stork em uma entrevista, pouco antes de morrer:

- Tentei, por anos, acabar com a lenda de que HAL viesse de IBM. HAL vem de “Heuristic ALgorithmic” e significa que ele pode trabalhar com um programa pronto ou pode olhar em volta e procurar uma solução melhor. Desta forma, você vai ter o melhor de dois mundos. Foi assim que HAL foi criado.”

Comecei a fazer uma varredura da minha coleção de trilhas no antigo blog, mas parei no caminho. Como mudei de apartamento nessa semana, acabei dando de cara com elas - e a trilha sonora do filme da mudança, furos na parede, caixas de livros e filmes e etc e tal acabou sendo Bernard Herrman, John Barry, Howard Shore e outros. Boa pedida para avaliar com calma o que eu tenho por aqui para sugerir a quem gosta...

Ennio Morricone - Soundtracks for Sergio Leone![]()

Reúne as trilhas dos grandes westerns de Sérgio Leone dos anos 60, que fizeram também a fama do compositor, e de outras colaborações com o grande diretor italiano. “Por Um Punhado de Dólares”, “Por Uns Dólares a Mais”, “Três Homens em Conflito”, “Era uma vez no Oeste”, “Era uma vez na América” e "A Fistfull od Dynamite". Obrigatório na estante de qualquer cinéfilo, goste ou não do western, gênero mais contemplado na coletânea. Ao todo, são 23 músicas. A sensação é, muitas vezes, de estar andando em uma rua empoeirada do velho oeste com a areia batendo na cara, com um palito de fósforo na boca e a barba por fazer. Os destaques vão para "Per un Pugno di Dollari" e a música tema de "Era uma vez no Oeste" ( a melodia do Homem da Harmônica é a que mais remete ao sentimento descrito acima ). Já o tema de "Três Homens em Conflito", provavelmente o tema de todos os tempos do faroeste, já esgotou um pouco nos meus ouvidos. Deve ser por ter ouvido tanto ao longo desses anos: é um trabalho absurdamente simples e referencial. John Barry - 40 Years of Film Music

John Barry - 40 Years of Film Music

Dose cavalar de John Barry: 4 cds com tudo de melhor que o compositor fez em 40 anos de cinema. Talvez dois, ou um cd, agrupasse melhor os temas mais famosos do compositor, mas para registro e memória, é uma coletânea de respeito. Os destaques vão para os temas dos primeiros filmes de 007, “Born Free”, filme que tornou-se cult nos anos 60 – se não me engano aqui no Brasil se chamou “A História de Elza”, e figurou como campeã da Sessão da Tarde, contando a história de uma Leoa adotada por um casal de pesquisadores na África – e a trilha de “Perdidos na Noite”. As mais famosas são as mais recentes ( ignore as trilhas de filmes como A Letra Escarlate, O Especialista e Proposta Indecente ) como “Entre dois Amores”, “Em Algum Lugar do Passado” e o ponto alto da carreira de Barry, a premiada trilha de “Dança com Lobos” Alan Silvestri - Best of Soundtracks

Alan Silvestri - Best of Soundtracks

Eis um dos mais subestimados compositors do cinema moderno. Silvestri casou som com imagens à perfeição nos filmes de Robert Zemeckis. Claro que a principal menção ao compositor está nas trilhas para “De Volta para o Futuro” ( os três temas dos três filmes estão aqui, e ele consegue a proeza de, embora usando o mesmo tema, fazer para cada filme uma música ligeiramente diferente que capta perfeitamente o espírito do filme, da nostalgia do primeiro passando ao clima futurista do segundo e ao western, com rápidas menções a Ennio Morricone ). A trilha de Silvestri, com exceção dessas três, não é lembrada por temas populares – a exceção talvez seja Forrest Gump, talmbém presente aqui. Mas uma coletânea que abre com a contagiante trilha de “Tudo por uma Esmeralda”, pérola dos anos 80 que vale sempre a pena rever, com certeza é para guardar na estante.

Mais coletâneas em breve.

..

(The Ghost and the Darkness, EUA, 196 )

Direção de Stephen Hopkins, com Val Kilmer, Michael Douglas, Tom Wilkinson

- Quando era pequeno, havia um valentão na minha rua que era um terror. Sempre apanhávamos dele. Mas o pior, mesmo, era o irmão, que quando não estava preso estava junto com ele sempre. Os dois, juntos, eram o inferno, durante um bom tempo.

- Quando era pequeno, havia um valentão na minha rua que era um terror. Sempre apanhávamos dele. Mas o pior, mesmo, era o irmão, que quando não estava preso estava junto com ele sempre. Os dois, juntos, eram o inferno, durante um bom tempo.

- E o que aconteceu?

- Eu cresci.

Revi “A Sombra e a Escuridão” depois de anos, por dois motivos: primeiro porque tinha boas lembranças da primeira vez que havia visto. E também porque queria entender porque o filme teve uma recepção tão fria e distante, seja nos cinemas, seja nas locadoras. Na época do lançamento a SET protestou pelo descaso dado ao filme. Alinhei com eles. Continuo alinhando. Não gosto de repetir sempre que um filme tenha sido vendido errado. O filme de Stephen Hopkins foi “entendido” errado. Muita gente reclamou que o filme não se definia entre privilegiar o caçador ou o engenheiro da história, e que o suspense não se mantinha pela narrativa cortada. Ledo engano: o único objetivo de “A Sombra e a Escuridão” não era o de provocar medo, mas contar uma impressionante história real na forma de um filme de aventura.

É o melhor filme de um limitado Stephen Hopkins ( que já se aventurou por diversos gêneros, assinando “Perdidos no Espaço”, Predador

Hopkins não perde muito tempo apresentando seus personagens. Falta, assim, uma ligação maior do público com os outros elementos da trama que circundam Patterson. Há uma tentativa de criar esse vínculo, sempre com as conversas à beira da fogueira, à noite, mas elas são frágeis. Menos mal que, como tudo centra-se em uma caçada – onde os papéis de caça e caçador constantemente se invertem – essa ausência passa rasante. Mescla-se com o tom quase sobrenatural dado aos animais, até que, em um determinado momento de desespero, Patterson e Remington contemplam o acampamento vazio – todos fugiram – e olham para as colinas onde os leões se escondem. A frase seca de Patterson resume o sentimento:

Hopkins não perde muito tempo apresentando seus personagens. Falta, assim, uma ligação maior do público com os outros elementos da trama que circundam Patterson. Há uma tentativa de criar esse vínculo, sempre com as conversas à beira da fogueira, à noite, mas elas são frágeis. Menos mal que, como tudo centra-se em uma caçada – onde os papéis de caça e caçador constantemente se invertem – essa ausência passa rasante. Mescla-se com o tom quase sobrenatural dado aos animais, até que, em um determinado momento de desespero, Patterson e Remington contemplam o acampamento vazio – todos fugiram – e olham para as colinas onde os leões se escondem. A frase seca de Patterson resume o sentimento:

- Sabe, são apenas leões...

( Lord of the Rings - The Return of the King, EUA, 2003 )

Direção de Peter Jackson, com Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Liv Tyler, John Rhys-Davies, Dominic Monaghan, Christopher Lee, Orlando Bloom, Bernard Hill, Miranda Otto, Brad Douriff, Andy Serkis

Enquanto Frodo e Sam adentram em Mordor rumo à Montanha da Perdição, Sauron prepara um ataque derradeiro à Gondor, o grande reino dos Homens. Aragorn, Legolas e Gimli partem para a Senda dos Mortos, buscando o auxílio de um exército que somente o rei de Gondor pode invocar, enquanto Gandalf organiza a defesa de Minas Tirith, esperando pelo socorro de Rohan.

Falar de “O Retorno do Rei”, conclusão da saga do Anel que marcou para sempre um ponto divisor no cinema fantástico é, de certa forma, mencionar superlativos. E, claro, sempre há aqueles que passam a desgostar de um filme exatamente por esses superlativos. Eles indicam, entretanto, que o filme foi êxito, e o público não é tão idiota. Há aqueles sucessos de bilheteria provocados pelo momento, mas que caem no esquecimento tempos depois ( Armageddon foi um sucesso de bilheteria estrondoso, e quem lembra do filme com carinho hoje? ). “O Retorno do Rei” foi um dos únicos três filmes a ultrapassar a barreira do bilhão de dólares em bilheteria, e perde apenas para “Titanic” entre as maiores bilheterias da história. É o maior vencedor da história do Oscar, com 11 estatuetas, ao lado do mesmo Titanic e de Ben Hur. E aos que desdenham de números ligados a bilheteria ou ao comercial Oscar, agüentem: é um triunfo do cinema espetáculo que apresenta o momento máximo da adaptação da mais cultuada obra literária da história. Um dos grandes momentos do cinema como espetáculo em 100 anos.

Jackson, percebe-se, consegue lidar melhor com as várias linhas narrativas, e ao longo da trilogia, elas foram ampliando-se. Aqui, ele consegue unir esses núcleos de forma extremamente satisfatória, sem quedas abruptas em momentos decisivos ou perdas de ritmo que pudessem incomodar o público, como aconteceu em “As Duas Torres”. As mudanças feitas pelo diretor não influenciaram na percepção da estória – apenas senti falta do destino de Saruman, o principal vilão visualizado pelo público nos filmes anteriores, erro que a versão Estendida corrigiu, apesar de que com mudanças. A ausência da seqüência do Expurgo do Condado, por mais que tenha irritado fãs, foi crucial: o final do filme já é longo, com praticamente 3 clímax diferentes, e a seqüência apenas alongaria ainda mais o final dessa estória.

É em “O Retorno do Rei” que todo o cuidado de Jackson com seus personagens, mesmo o secundários, transparece de forma absurda. A preparação citada anteriormente na crítica de “As Duas Torres” é o que possibilita a overdose de emoções que não se restringe aos personagens principais: a estória de Théoden e Eowyn emociona e envolve tanto quanto o drama de Frodo e Sam em Mordor ou a atitude de Aragorn de enfim lutar contra seus demônios e aceitar seu destino como Rei de Gondor. É em “O Retorno do Rei” que as mais de 6 horas anteriores se justificam – e não à toa, Jackson brincou dizendo que “fizemos os dois primeiros filmes para podermos, enfim, filmar “O Retorno do Rei”. È tarefa para poucos: os três filmes apresentaram mais de 100 personagens com falas e cerca de 20 retratados com substância e calma, algo difícil de se encontrar em um mero filme comercial. A agilidade com que o diretor conseguiu editar diversas estórias e fatos acontecendo simultaneamente é de se usar em qualquer aula de edição em cursos de cinema, como exemplo de como manter o fio da meada sem quebrar o ritmo ou descuidar do que, outrora, foi tão importante.

Em “O Retorno do Rei” o diretor abraça, finalmente, toda a mitologia que vinha preparando, fazendo uso inclusive de canções – algo que Tolkien usa e abusa ao longo de toda a narrativa. A seqüência em que Faramir e seus cavaleiros rumam para a morte enquanto Denethor se esbalda em um banquete é um notável exemplo: Pippin canta para o rei uma melodia triste e chora, não apenas por Faramir, mas pela fraqueza que ele enxerga no rei às sua frente, enquanto o monarca se suja com um suco vermelho que simboliza o sangue do próprio filho, sendo derramado em Osgilitah.

A Batalha nos Campos de Pellenor, que toma as telas e a atenção das platéias por longos 40 minutos, é o exemplo máximo a ser copiado e a servir de inspiração no que diz respeito a batalhas em uma tela de cinema. Ela reflete em 40 minutos tudo o que foi planejado, vivido e buscado pelos personagens. É a tour de force da jornada de todas as raças criadas por Tolkien e Jackson faz jus a todo esse significado: ela é insana, violenta, monumental em todas as proporções. Espelha o próprio épico que ele criou, e ainda consegue reunir nessa dezena de minutos momentos notáveis: a chegada dos cavaleiros de Rohan, a carga dos cavaleiros contra o exército de Orcs, o ataque dos Nazgul à Minas Tirith, o avanço dos Olifantes, a célebre luta entre Eowyn e o Nazgul, cantada em verso e prosa por amantes da saga ( e que ganha uma versão fílmica magnífica ), a invasão da grande cidade, e um momento que nunca deveria ter sido removido das versão para os cinemas: o encontro entre Gandalf e o rei Bruxo de Angmar, líder dos Nazgul. É um momento precioso, onde Gandalf é derrotado pelo Nazgul e salvo da morte pela chegada de Rohan a Pelennor- e justifica uma frase que ficou na versão original, onde ele diz ao líder dos Orcs que “cuidará do mago branco”, algo que nunca acontece na versão dos cinemas. Já a seqüência com o "Boca de Sauron" em frente ao Portão Negro, se não é essencial, aprofunda e explica o sentimento de entrega e sacrifício feito por Aragorn e o restante da comitiva quando se dispõem a enfrentar Sauron.

A trilha sonora, mantendo a característica das anteriores, continua criando temas únicos para cada filme sem esquecer dos anteriores. Assim, na primeira parte de O Retorno do Rei, temas conhecidos de As Duas Torres continuam ecoando nos ouvidos, principalmente o tema dos cavaleiros de Rohan ( que aparecerá de forma derradeira momentos antes da batalha nos campos de Pelennor).

Exemplo máximo do cinema como reprodutor de sonhos e mundos impossíveis de existirem, “O Retorno do Rei” é um produto atípico: foi concebido como uma homenagem a uma obra tida como impossível de ser adaptada. Hoje, não é difícil imaginar o filme como um exemplar do cinema fantástico difícil de, um dia, ser batido, porque não se resume à excelência técnica: foi feito a partir de uma estória que, também ela, dificilmente será igualada. As imitações e tentativas que vieram depois exemplificam isso. “O Senhor dos Anéis” é mais do que uma página na história do cinema: ganhou um capítulo só seu, não importa o quanto seus detratores protestem. “Algumas feridas nunca saram”. Para velhos e novos fãs, a saga dos povos da terra média e dos homens do leste contra Sauron é programa para, no mínimo, uma nova visita anual. Longa vida aos DVDs, que propiciam essa passagem de volta no momento em que bem entendermos.

Exemplo máximo do cinema como reprodutor de sonhos e mundos impossíveis de existirem, “O Retorno do Rei” é um produto atípico: foi concebido como uma homenagem a uma obra tida como impossível de ser adaptada. Hoje, não é difícil imaginar o filme como um exemplar do cinema fantástico difícil de, um dia, ser batido, porque não se resume à excelência técnica: foi feito a partir de uma estória que, também ela, dificilmente será igualada. As imitações e tentativas que vieram depois exemplificam isso. “O Senhor dos Anéis” é mais do que uma página na história do cinema: ganhou um capítulo só seu, não importa o quanto seus detratores protestem. “Algumas feridas nunca saram”. Para velhos e novos fãs, a saga dos povos da terra média e dos homens do leste contra Sauron é programa para, no mínimo, uma nova visita anual. Longa vida aos DVDs, que propiciam essa passagem de volta no momento em que bem entendermos.

Vídeos

Gandalf enfrenta o Rei-Bruxo de Angmar em Minas Tirith

A Carga dos Rohirrim nos Campos de Pelennor

Eowyn encara o Rei Bruxo

Pippin canta para Denethor enquanto Faramir ruma para a morte

Sam carrega Frodo na Montanha da Perdição

Os Portos Cinzentos

Precisei de uma ajuda, mas encontrei: já havia visto as participações especiais de Peter Jackson na sua obra ( foi um cidadão de Bri em “A Sociedade do Anel” e um soldado de Rohan na batalha de Helm’s Deep em “As Duas Torres” ). O ridículo é não ter reparado antes: Jackson faz sua ponta em “O Retorno do Rei”, debaixo de maquiagem, como um o primeiro pirata atingido por Legolas quando a dupla, junto de Aragorn, intercepta os navios que rumam para Gondor.

..

Um apanhado dos melhores momentos do especial The Lord of the Rings Symphony, regido por Howard Shore ( estou atrás deste DVD desesperadamente ). Para relembrar as mais conhecidas melodias da trilogia.

Concerning Hobbits / The Shire

The Bridge of Khaza-Dum

Rohan

Return of the King

The Breaking of Fellowship

The March of Ents

The Grey Havens

..

( Lord of the Rings - The Two Towers, EUA, 2002 )

Direção de Peter Jackson, com Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Liv Tyler, John Rhys-Davies, Dominic Monaghan, Christopher Lee, Orlando Bloom, Bernard Hill, Miranda Otto, Brad Douriff, Andy Serkis

A Sociedade está desfeita. Enquanto Frodo e Sam rumam para Mordor, encontram Gollum e o tornam seu guia, Aragorn, Legolas e Gimli partem no encalço de Merry e Pippin, seqüestrados pelos Orcs de Saruman. Os três entram em contato com o rei Théoden de Rohan, que está prestes a ser atacado por um exército de 10 mil Orcs e decide esperar pelo inimigo na fortaleza do Abismo de Helm.

PS: As críticas dos filmes são longos mesmo, porque me propus a dissecar vários elementos da adaptação. Leia se quiser ou passe longe...

As Duas Torres é o capítulo do meio de uma longa estória, elemento intermediário, e só isso já ampliaria as dificuldades de sua transposição para as telas. Usualmente, este segundo ato tende a ser, sempre, mais sombrio e pessimista, o que não significa necessariamente que possa perder em qualidade em relação aos demais – vide, por exemplo, o magnífico “O Império Contra-Ataca”, ponto máximo dos seis filmes da série Star Wars. Mas As Duas Torres é, também, um divisor de águas dentro da narrativa da saga do anel, porque em determinado momento, ele proclama uma mudança de rumo e de sentidos na saga.

É a partir de determinado momento, no primeiro terço de As Duas Torres, que “O Senhor dos Anéis” muda drasticamente, porque caracteriza-se pela inserção de um elemento importantíssimo: a entrada dos mundos dos homens na maior saga da Terra Média. Se em todo o primeiro filme – descontando-se a maravilhosa apresentação do condado e o contato com os elfos em Lothlórien – a narrativa é centrada na jornada dos nove integrantes da sociedade do anel, e a preocupação maior é introduzir a cumplicidade dos personagens para com o público, em As Duas Torres toda a linha narrativa torna-se segmentada. Existem 4 acontecimentos paralelos dividindo a atenção do público, e reside na junção desses acontecimentos a maior dificuldade que Peter Jackson encontrou. Temos o núcleo do mal, personificado mais uma vez por Saruman, a jornada de Frodo e Sam rumo a Mordor, a interação de Merry e Pippin com Barbárvore em Fangorn e todo o núcleo de acontecimentos em torno do primeiro reino dos homens a ganhar destaque na estória, envolvendo Aragorn, Legolas, Gimli, Théoden e os cavaleiros de Rohan. Se em “O Retorno do Rei” Jackson alcançou admirável equilíbrio nos cortes entre diferentes núcleos, aqui esses cortes abruptos acabam fragmentando a narrativa. Não que, por exemplo, a diferença de ritmo entre o que acontece no Abismo de Helm e em Fangorn seja culpa do diretor, mas o público sente essa quebra. Se há remédios para alguns males, o remédio para “As Duas Torres” chama-se “Versão Estendida”. Não tente raciocinar demais, é simples: quanto maior o filme – e a versão estendida tem cerca de 50 minutos a mais – melhor é o ritmo, não importa o quão incongruente possa parecer a afirmação.

Se em todo o primeiro filme [...]a narrativa é centrada na jornada dos nove integrantes da sociedade do anel, e a preocupação maior é introduzir a cumplicidade dos personagens para com o público, em As Duas Torres toda a linha narrativa torna-se segmentada.

A começar pela adaptação, foi em “As Duas Torres” que os fãs mais se indignaram com as mudanças propostas por Peter Jackson, principalmente no que diz respeito ao aparecimento de elfos em Helm’s Deep. Não bastasse ser uma heresia a tudo o que Tolkien escreveu, vai contra a própria abertura fantástica do primeiro filme, onde Cate Blanchett narra com voz poderosa que “uma última aliança de homens e elfos marchou contra os exércitos de Mordor”. Mas tudo bem: Jackson queria dar mais destaque à participação dos elfos na estória do Um Anel. O bom é que, menos para aqueles aficcionados fanáticos, essa inserção não traz maiores prejuízos à obra no que se refere à adaptação para o cinema. No que se refere à ação, “As Duas Torres” amplia os sentidos do primeiro filme nos seus 40 minutos finais, e o surgimento dos homens traz junto uma ação mais realista e menos fantástica. O público leigo é que se sentiu prejudicado pelo ritmo lento, mas Jackson deve ter optado por manter o que já havia estabelecido no primeiro filme: ser fiel às descrições e ao universo criado por Tolkien.

No que se refere à ação, “As Duas Torres” amplia os sentidos do primeiro filme nos seus 40 minutos finais, e o surgimento dos homens traz junto uma ação mais realista e menos fantástica.

É aí que entram as cenas deletadas para o cinema e que estão presentes em “As Duas Torres”. É absurdamente incompreensível que as cenas como Denethor, Boromir e Faramir não tenham sido vistas no cinema, porque elas dão base crucial para entender muito do que envolve a relação entre o pai e os dois irmãos, principalmente no último filme. Principalmente para entender porque Faramir está tão obcecado em levar o anel a Gondor. Outros momentos, como a jornada de Frodo, Sam e Gollum, algumas cenas de background entre Arwen e Aragorn e passagens em Osgiliath apenas ajudam a diminuir o impacto dos cortes abruptos. Com mais tempo, os núcleos fazem mais sentido e justificam todo o cuidado na transposição para as telas. Já havia comentado na crítica do primeiro filme de como Jackson trata todos os personagens com um carinho absurdo, inserindo cenas que nas mãos de outro diretor, ou em outro tipo de estórias, seriam descartadas para oferecer mais ação ao público. A cena em que Théoden lamenta a morte do filho para Gandalf é um exemplo. Théoden é um dos personagens dramaticamente mais fortes da trilogia, apesar de ser constantemente alçado a um segundo plano. Rei de um reino decadente, sem herdeiros, enxerga na sobrinha a força que queria para sucedê-lo mas não pode depositar nela essa confiança por ela ser mulher. E constantemente lamenta não estar à altura dos feitos dos antepassados. É uma personagem que nas mãos erradas soaria incrivelmente artificial, mas que Bernard Hill consegue doar contornos realistas. É com Théoden que pode-se exemplificar a preocupação de Peter Jackson com a fidelidade do espírito da obra, em cenas que num outro filme passariam rasas, ou sequer seriam filmadas, em prol da ação. A cena em frente ao túmulo do filho seria dispensável para a condução da estória, mas é crucial para que comecemos a entender a decepção do rei de Rohan por não estar à altura dos seus antepassados. Esse sentimento é indispensável para alcançar todo o sentimento que transborda no último filme, principalmente na relação entre ele e Eowyn.

É com Théoden que pode-se exemplificar a preocupação de Peter Jackson com a fidelidade do espírito da obra, em cenas que num outro filme passariam rasas, ou sequer seriam filmadas, em prol da ação. A cena em frente ao túmulo do filho seria dispensável para a condução da estória, mas é crucial para que comecemos a entender a decepção do rei de Rohan por não estar à altura dos seus antepassados.

E Miranda Otto é outro fruto do filme. Insere vida em uma estória que dá pouco espaço às mulheres – se Arwen não tivesse sua estória ampliada dos escritos complementares de Tolkien, Eowyn seria a única mulher a ter algum destaque nessa estória, fruto talvez da época e da sociedade em que a saga foi escrita na primeira metade do século XX. E Miranda Otto, de grandes olhos emanando sentimentos, justifica boa parte da atração que o núcleo de Rohan desperta.

E mesmo que Barbárvore seja um ótimo exemplo do poder de criação da WETA Digital combinada com a arte de Alan Lee, é em Gollum que reside um dos grandes feitos da trilogia. Os méritos, claro, vão para os técnicos da WETA, mas acima de tudo vão para Andy Serkis, já que todos os movimentos desse ser patético e estranhamente provocador de pena são obra de Serkis. É um personagem trágico, dividido entre duas personalidades e conduzido pela obsessão ao anel. Talvez seja a maior criação do universo literário de Tolkien.

Repetindo a crítica do primeiro filme: As Duas Torres funciona em si mesmo, mas é preciso ser visto como a metade de um longo filme de 12 horas. Nesse sentido, é um primor, porque desenvolve os personagens do filme anterior, apresenta novos núcleos e consegue, em apenas um filme, nos tornar cúmplices dos novos personagens da saga. Abre mão de apressar certas estórias e, ainda que apresente problemas nos cortes entre os núcleos, prepara de forma admirável o público para o clímax da série sem se descuidar da maior façanha do diretor: um respeito quase sagrado ao que está transpondo para a tela.

PS: Um certo crítico detonou a trilha sonora, dizendo que ela era mais do mesmo. Respeitosamente, discordo, seguindo na mesma linha do que escrevi para o primeiro filme: Howard Shore fez uma obra-prima. O mais do mesmo é uma menção tímida à trilha que se ouvia no primeiro filme, na verdade, como um elemento de ligação. Em determinado momento, a trilha de As Duas Torres ganha personalidade própria, com a inserção do núcleo de Rohan – uma melodia que é quase um lamento, facilmente identificável como o grande tema do segundo filme. E Shore fará o mesmo com o terceiro filme, criando uma transição gradual e lenta, concebendo os três filmes como um só. Bom que Howard Shore entendeu que é esse o espírito, ao contrário de muita gente “entendida” que analisa os filmes apenas separadamente.

PS2: Uma homenagem: Jackson deixou de fora do primeiro filme a seqüência em que os hobbits são engolidos pelo velho carvalho e são salvos por Tom Bombadil. Na versão estendida de As Duas Torres, é feita uma menção à essa cena, usando Merry, Pippin e Barbárvore em Fangorn. Trata-se de uma pequena homenagem para lembrar toda uma seqüência que os fãs gostariam de ter visto nos filmes mas não puderam. Em outro local e com outros protagonistas, mas a menção vale, e muito.

( Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring, EUA, 2001 )

Direção de Peter Jackson, com Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Liv Tyler, John Rhys-Davies, Dominic Monaghan, Christopher Lee, Ian Holm, Orlando Bloom

Uma comitiva de povos da Terra Média (4 hobbits, dois homens, um mago, um anão e um elfo) precisa destruir um anel que é a fonte de poder do senhor do mal, Sauron, que depois de milênios começa a ressurgir. O anel só pode ser destruído no local onde ele foi forjado, a Montanha da Perdição, no meio do território governado por Sauron.

Mais de um ano antes de ser lançado nos cinemas, os primeiros rumores sobre a adaptação para os cinemas de “O Senhor dos Anéis” apontava o diretor de “Os Espíritos” como responsável pela empreitada, e afirmava que possivelmente seriam dois filmes condensando os três livros. Especulava-se Sean Connery para viver Gandalf. Tremi nas bases, primeiro lembrando da adaptação animada de Ralph Bashki feita em duas partes no final dos anos 70, e depois imaginando o sotaque escocês de Connery como Gandalf. Alguns meses depois um teaser falando sobre a concepção da obra e as primeiras imagens me deixaram mais tranqüilo e ao mesmo tempo afoito: O Senhor dos Anéis, ao que parecia, seria tudo o que eu poderia imaginar, principalmente porque havia a confirmação da presença do ilustrador Alan Lee na produção – conseqüentemente, minha visão preferida da obra deveria ser vista nas telas.

Dezembro de 2001 foi a apoteose para qualquer fã da obra de Tolkien, cultuada há meio século, porque pela primeira vez uma superprodução dedicava atenção, respeito e tecnologia para dar vida a uma obra que era considerada infilmável. “O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel” tinha dois objetivos diretos quando foi lançado naquele ano: satisfazer os exigentes e fanáticos seguidores da obra e apresentá-la a quem não a conhecia, ou apenas a ligava a jogos de RPG. Conseguiu alcançar ambos os objetivos: choveram críticas de quem considerava o filme fútil, confuso e sem ritmo, e como de praxe, aqueles que passaram a odiá-lo devido à toda a badalação e o sucesso. Azar deles: A Sociedade do Anel apresenta um mundo fantástico com pompa e circunstância e, desde seu lançamento, inaugurou uma daquelas famosas eras de “antes” e “depois” no que diz respeito a épicos e fantasias no cinema. A seqüência em Moria - e particularmente a luta entre Gandalf e o Balrog - é um momento que eterniza essa afirmação.

SEM DIDATISMO, JACKSON PROVOCA A CURIOSIDADE DO LEIGO

Os primeiros cinco minutos da fantasia correspondem, provavelmente, a um dos melhores inícios – e um dos mais competentes exercícios de síntese já vistos – ao apresentar a mitologia em torno dos anéis do poder, a história de Sauron, sua queda, a traição de Isildur, o desaparecimento do anel e como ele foi parar no condado. Em apenas 5 minutos, e de uma forma que não deixa os leigos perdidos. Ao cabo desses cinco minutos, “A Sociedade do Anel” já fisgou seu público. Jackson começa, desde esse momento, a apresentar duas características marcantes da trilogia: movimentos de câmera fenomenais e a presença constante - constante mesmo - da música ao longo de todo o filme ( praticamente não existem cenas sem trilha sonora ). E é um filme notavelmente diferente dos seus sucessores. Aqui, Peter Jackson tinha a necessidade de apresentar personagens e mitologia, porque precisava pensar no filme como uma criação separada da literatura e, assim, perfeitamente inteligível. Adequadamente, ele optou por não fazer didatismos. Não tenta explicar os conceitos das raças de uma maneira didática, mas joga, aqui e ali, elementos nas frases dos personagens que começam a construir o sentido do mundo imaginado por Tolkien e suas raças. Jackson confiou que aqueles que não conheciam a mitologia acabariam se interessando por elas, e fez bem. Não foram poucas as pessoas que adotaram os livros após a experiência cinematográfica. Esse efeito foi conseguido sem que houvesse detrimento de entendimento da história. De forma lenta, os personagens começam a ser desenvolvidos de uma forma que fará sentido ao se completar o ciclo: entenda O Senhor dos Anéis não como três filmes, mas uma longa produção ( que é melhor com quase 12 horas na versão estendida ). Assim, a lenta mudança de comportamento, ânimo e aparência dos Hobbits é balizada, também, pela maneira como Gandalf mudará ao longo da jornada ( repare a reverência com que ele encara Saruman quando se encontram pela primeira vez ).

CENTRALIZAÇÃO DA NARRATIVA CRIA LAÇOS

A estrutura de “A Sociedade do Anel” é dividida em dois focos narrativos, e dois momentos: o primeiro foco corresponde aos personagens da sociedade em si, especificamente Frodo, Sam e Gandalf num primeiro momento.os demais integrantes depois, e o outro foco é o “eixo do mal” representado por Saruman. E ao longo da narrativa, mesmo com a presença de diferentes raças, é como se a Terra Média fosse povoada apenas pelos membros da sociedade e os orcs que os caçam. Essa centralização na figura dos nove integrantes é importante para que se estabeleça uma relação próxima entre eles e a platéia ( algo que Tolkien sabia muito bem e fez também nos livros ). Vagarosamente, novos elementos começam a surgir – os elfos em Lórien, especificamente. “A Sociedade do Anel” representa, assim, a apresentação aos personagens, ao mundo e ao plot que guia a jornada pela destruição do Um Anel.

Jackson, obviamente, promoveu alterações no roteiro para se adequar ao cinema. A jornada dos Hobbits à Bri ficou menor, e foi retirada toda a parte em que eles interagem com Tom Bombadil, um personagem amado pelos fãs. Outros núcleos foram ampliados, e Arwen, personagem de Liv Tyler, ampliou sua importância – não é ela quem salva Frodo dos Nazgul e faz erguerem-se as águas no livro. Já o background envolvendo Aragorn e Arwen, que ganha imenso destaque nos filmes, é uma maneira de Jackson recuperar uma estória amada pelos fãs mas que não deverá surgir em filmes, envolvendo Lúthien e Beren, uma elfa e um homem que se apaixonam ( estória presente em "O Sillmarilion" ) além, é claro, de criar um interesse romântico na saga que atraia parte do público. Sinceramente não me incomoda - e pior seria se Jackson inventasse essa relação. Não vou me demorar em mencionar as chacotas em torno da relação de Frodo e Sam. Jackson manteve o texto original de Tolkien, escrito nos meios acadêmicos antes da metade do século passado, para vários personagens, inclusive muitos diálogos da relação imaginada como servil e de devoção de Sam para Frodo ( nada mais normal para um inglês acostumado a esse tipo de relação em uma sociedade conservadora ). Se em vez de dizer “Oh Sam” ( como está nos livros escritos naquela época ) Frodo dissesse “Pô Sam, foi mal cara, me desculpe.” muita gente faria menos chacota. Eu, sinceramente, não ligo porque sei como isso está descrito nos livros.

UMA TRILHA PARA 12 HORAS DE FILME

O compositor Howard Shore, por sua vez, começa a criar a obra de sua vida ao fazer, para os três filmes, uma identidade própria, usando de um tema principal constante e variações que definem cada povo ou jornada. No primeiro filme, o tema da sociedade alternava-se ( depois da introdução da tocante "Concerning Hobbits" no Condado) com o tema dos Orcs e de Saruman, este muito mais tocado - e o épice é o coral de vozes cantando em "The Bridge of Kaza-Dhum", na sequência imediatamente anterior ( e imediatamente posterior de forma melancólica ) ao confronto entre Gandalf e o Balrog - os elfos de Lórien ganham uma trilha com coral que se casa perfeitamente à raça criada por Tolkien. Timidamente, Jackson também insinua-se nas canções que Tolkien espalha em sua obra – e que legitimam o universo que ele cria. Na versão estendida, uma bela cena apresenta Aragorn cantando uma canção em élfico que encanta Frodo. É uma pena que a cena não exista também na versão para os cinemas. A rigor, a versão estendida não altera o entendimento da história – diferente de “As Duas Torres, por exemplo – mas amplia o mergulho em toda a mitologia de Tolkien. Todos deveriam ver essa versão para esse mergulho ser profundo. O condado, os hobbits e seus hábitos são apresentados com detalhes em uma bela seqüência inicial, os hobbits vêem elfos na floresta rumando aos portos cinzentos, o coração de Lórien é mostrado e os presentes de Galadriel à comitiva merece atenção especial. São cenas que complementam uma obra já marcante na história do cinema.

Concerning Hobbits - na versão extendida, a apresentação dos hobbits logo após o prólogo

O prólogo, na versão estendida

Gandalf e o Balrog - versão editada por um fã, unindo as cenas do segundo filme.